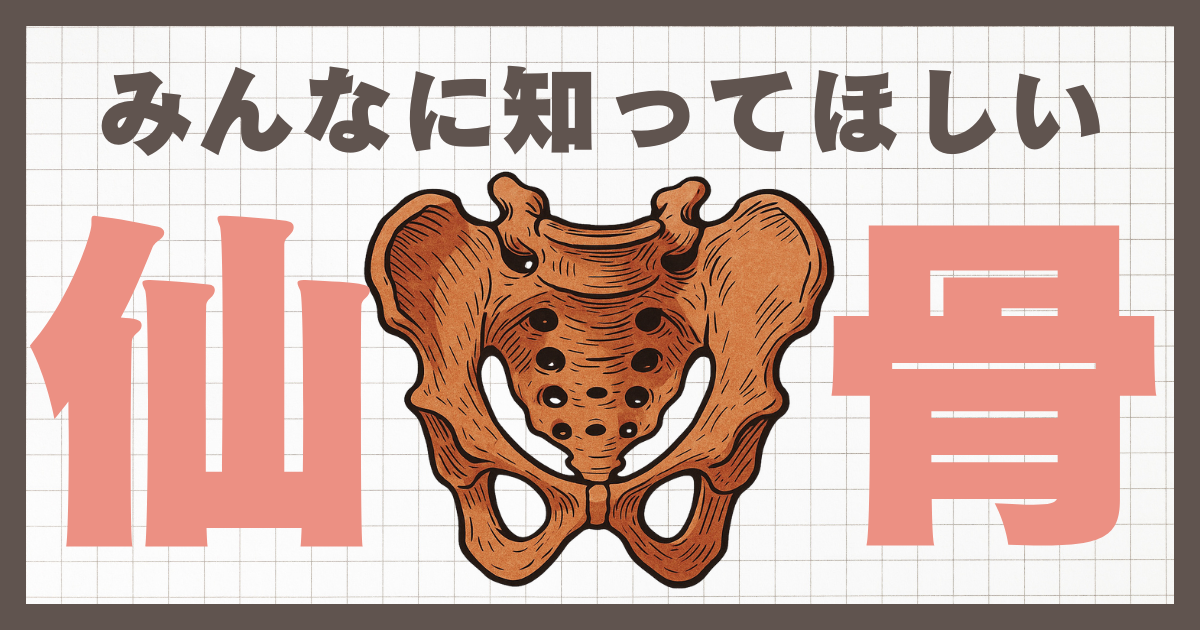

社交ダンスをより美しく、しなやかに踊るためには、「仙骨」の意識が欠かせません。

多くのダンサーが姿勢や重心、動きの滑らかさに悩む中、その鍵を握るのが、背骨の最下部にある仙骨という骨です。

実はこの仙骨、体のバランスや軸を支える重要な役割を担っており、社交ダンスのパフォーマンスを左右するといっても過言ではありません。

仙骨の基本構造から、実際の動きの中でどう使えばよいのかまでを、わかりやすく解説していきます。

姿勢が安定しない、体がバラバラに感じる、推進力がうまく出ない――そんな悩みを持つ方にこそ読んでほしい内容です。

- 仙骨の構造と身体における役割

- 社交ダンスにおける仙骨の重要性

- 仙骨を活かすための感覚とトレーニング方法

- 仙骨を使った重心移動と方向づけのコツ

仙骨の基本と役割

仙骨とは何か

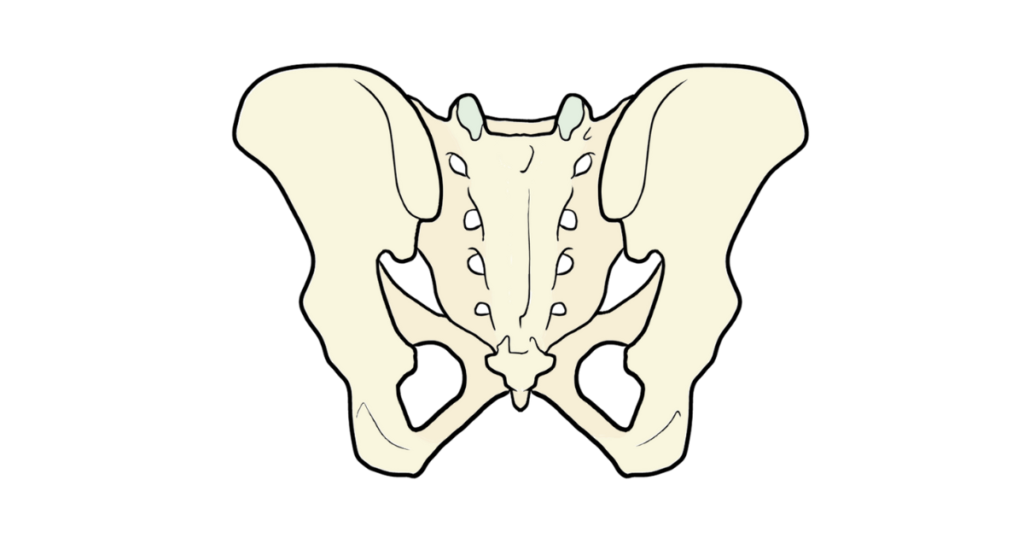

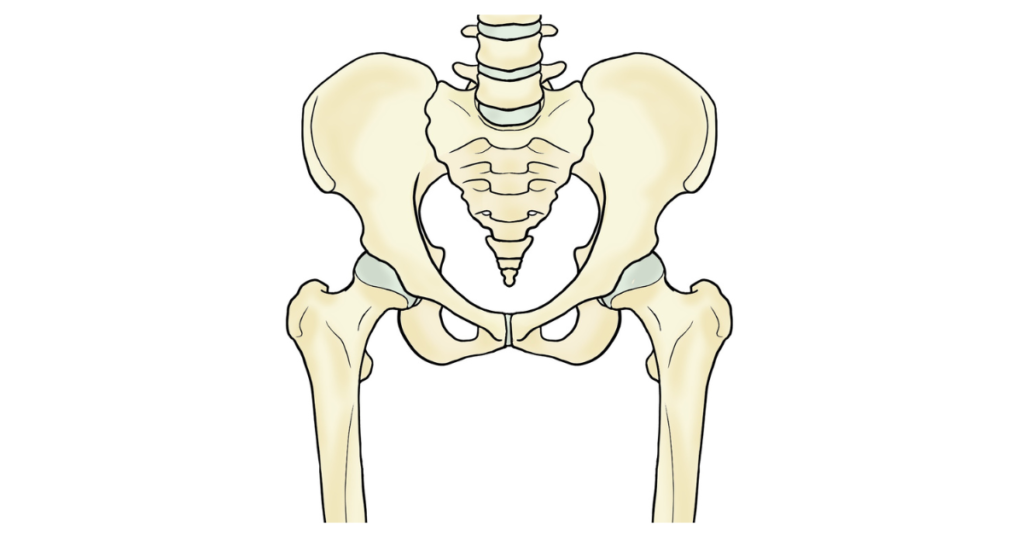

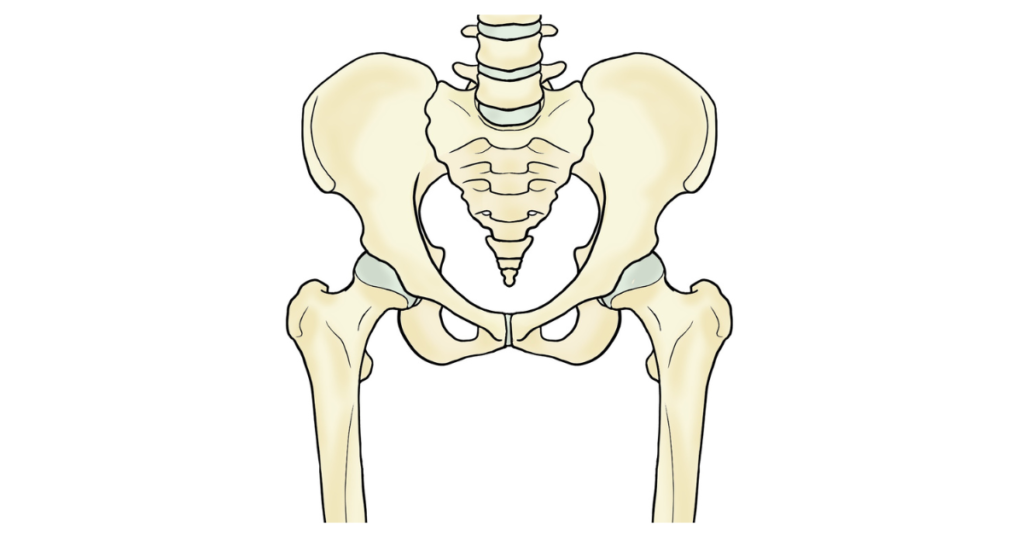

仙骨とは、人間の背骨の最下部に位置し、骨盤の中心を構成する骨のことです。

本来は5つの仙椎という骨が成長とともに癒合し、1つの大きな三角形状の骨になりました。

上方では第五腰椎と、下方では尾骨とつながっており、左右の腸骨と組み合わさって「骨盤帯」の要となるのが仙骨の位置づけです。

かなり大切な骨なのですわ

仙骨は神秘的で重要な骨とされてきました。日本語の「仙骨」もまた、「仙人」や「不老不死」のイメージと関連づけられ、特別な意味が込められています。

仙骨の位置と機能

仙骨は、人体の中心にある骨盤の後方、つまり背骨の下部に位置しています。

この位置関係により、仙骨は上半身からの荷重を受け止め、骨盤を介して下肢へと伝達する“構造的なハブ”の役割を担っています。

また、仙骨は左右の腸骨に連結して「仙腸関節」を形成しており、体のバランス維持にも深く関わっています。

この仙腸関節は非常にわずかな可動域しか持ちませんが、その微細な動きが歩行や姿勢の安定において重要な意味を持ちます。

構造的にもかなり重要な骨なのだ

また、仙骨は神経の通り道としても極めて重要です。

仙骨孔という複数の穴からは神経が分岐し、下肢や骨盤内臓に信号を送っています。

このように、仙骨は単なる背骨の一部ではありません。

身体の構造を支え、神経の通路としても機能する、多面的かつ非常に重要な骨なのです。

社交ダンスにおける仙骨の重要性

軸を形成する

社交ダンスにおいて「軸の安定」は、バランスの維持や美しいラインの表現に直結する非常に重要な要素です。

そして、その軸の中心を成す存在として、仙骨は決して見過ごせない役割を担っています。

仙骨は背骨の最下部に位置し、骨盤の中心で左右の腸骨と連結しています。

この構造により、仙骨は身体全体の“重心の受け皿”とも言える存在となっているのです。

軸を正しく保つには、仙骨の位置を正確に把握し、その機能を理解しておくことが必要となります。

仙骨に力を集めるのは非常に重要

仙骨は上半身の体重を支える土台となっているため、もしこの部分に感覚がないと、背中の他の部位――たとえば肩や腰など――で無理に体重を支えようとすることになります。

すると、必要以上に力が入り、軸そのものが途中で途切れてしまうのです。

力むとセンターがなくなるのだ……

一方で、仙骨が正しい位置に安定していれば、上半身を無理に固める必要がなくなり、全身に余分な緊張が生じません。

その結果、しなやかで自然な立ち姿勢を保つことができるようになります。

さらに、仙骨の「高さ」や「位置」を意識できるようになると、そこを基準にして背骨を一つひとつ丁寧に積み重ねるように使うことができるようになります。

この感覚を養うことで、背骨を圧縮することなく、真っ直ぐで安定した軸を作ることができるようになるのです。

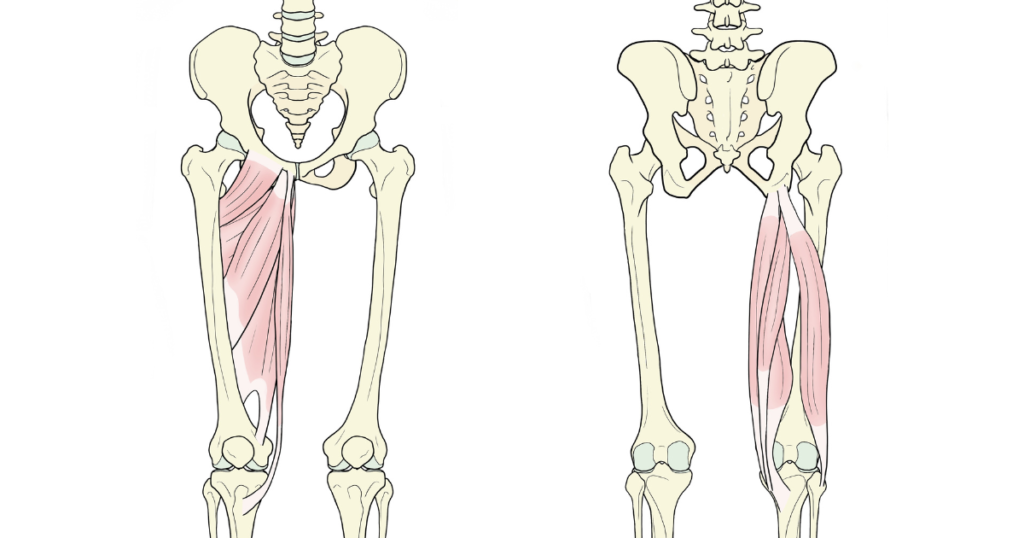

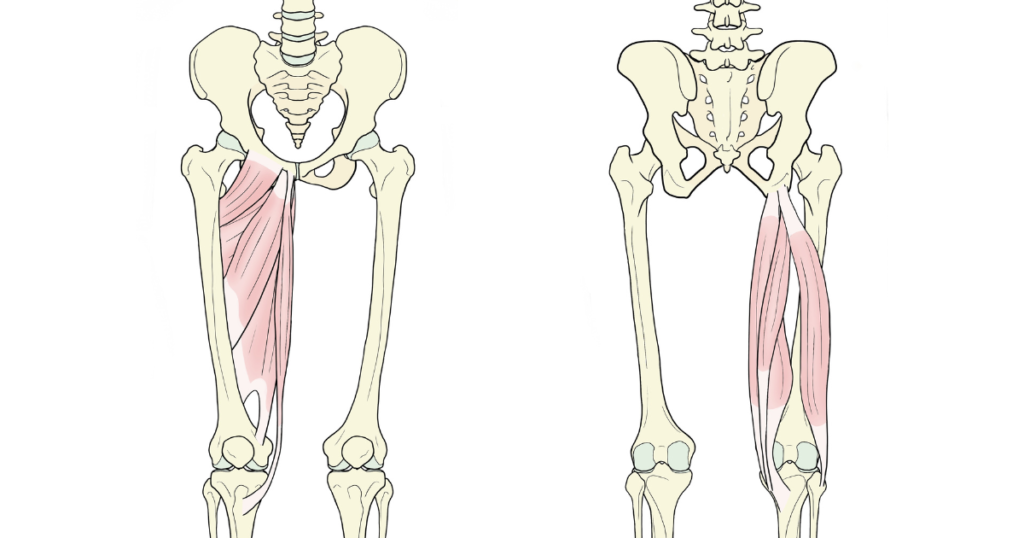

もも裏を強くする

社交ダンスにおいて安定感を生み出すためには、単に姿勢を整えるだけでなく、身体の「裏側」にある筋肉を使うことが欠かせません。

なかでも、もも裏の筋肉、つまりハムストリングスの強化と活用は非常に重要なポイントです。

そして、このハムストリングスの働きを最大限に引き出す起点となるのが、「仙骨」と「股関節」です。

仙骨は骨盤の中心に位置し、ハムストリングスの起始部である坐骨と密接に関係しているのです。

仙骨において重要なのは、仙骨の位置と感覚を明確に持ち、それが股関節と同じ高さで感じられていることです。

仙骨に力が集まることでもも裏の筋肉が噛み合うようになる

仙骨の意識の位置が下がっていたり、その部位への感覚が鈍くなっていたりすると、ハムストリングスが正しく伸び縮みできなくなります。

仙骨の高さを感じるのはとても難しいのですわ…

結果として、動きの中で本来得られる筋肉の反応が引き出せなくなってしまいます。

具体的には、ハムストリングスにバネのような張力が生まれる「エキセントリック収縮」が起こらず、脚のしなやかさや推進力が失われてしまうのです。

股関節を強くする

社交ダンスにおける「股関節の強さ」とは、単に筋力があるということではありません。

それは、股関節の正確な位置を把握し、そこからパワーを生み出せる感覚の両方を備えている状態を指します。

もちろん、力強い動きをするには股関節への意識が不可欠ですが、その機能を最大限に引き出すためには、土台となる「仙骨」の働きが非常に重要です。

仙骨が正しく機能してはじめて、股関節は本来のパフォーマンスを発揮することができます。

あまり知られていませんが、仙骨の下端はちょうど股関節の高さとほぼ同じ位置にあります。

このような構造上の関係を理解し、体の重さを正確に仙骨と股関節のラインに乗せることができれば、股関節から効率よく力を生み出すことが可能になります。

股関節と仙骨の高さにちょうど面のような意識ができるのだ

逆に、仙骨の位置感覚があいまいなままだと、体重を骨格にうまく乗せることができず、動作の中で無駄な力が発生したり、パワーが分散したりしてしまいます。

特に仙骨は背骨の最下部にあるため、そこに体重を正確に集められないということは、結果として上半身の重みを効果的に使えないということに直結します。

仙骨に重さを集めることで股関節から力を発揮できるようになる

つまり、仙骨を意識して体の中心を安定させることが、股関節の機能を十分に引き出すための前提条件となるのです。

股関節の強さを高めたいのであれば、まずは仙骨の正確な位置と感覚を身につけることが重要なのです。

仙骨を使った社交ダンスの動き

重心移動

社交ダンスにおける重心移動は、単に足から足へ体重を移すだけの単純な動作ではありません。

正確で滑らかな体重移動を実現するためには、骨盤の中央に位置する「仙骨」の働きが欠かせません。

ダンスにおいて重心移動で最も大切なのは、上半身をできる限りブレさせずに、重心を滑らかに移動させることです。

しかし多くの場合、身体の中にしっかりとした支点が取れていないため、上半身が揺れたり、下半身が安定しなかったり、滑らかな動きにならなかったりすることがよくあります。

多くの人は体で支点が取れていないのだ…

その点、仙骨を正しく使えるようになると、重心移動の安定性は格段に向上します。

仙骨は背骨の土台にあたる骨であり、体幹から下肢へと力を伝える“橋渡し”の役割を果たしています。

つまり、仙骨が機能することで、上半身と下半身のエネルギーの流れが円滑になり、無駄なく動けるようになるのです。

また、仙骨は背骨の最下部に位置しているため、そこにしっかりと感覚を持てるようになると、上半身を下から支えるような感覚が生まれ、自然とバランスが整います。

その結果、身体を無理に固める必要がなくなり、軸がしっかりと立ち上がった状態で、柔軟かつ安定した移動が可能になります。

方向付け

社交ダンスにおける「方向づけ」とは、単にどの方向に進むかを意識するだけのものではありません。

これは、身体の各パーツが空間のどこを向き、どのように連動して動くかを決定づける、非常に高度な身体操作です。

そして、この方向づけの精度を左右する中心的な役割を担っているのが「仙骨」です。

仙骨は背骨と骨盤の接点に位置し、身体全体の“回転軸”に近いポジションにあります。

このため、仙骨を正しく使えるようになると、体の中心から動きを生み出すことが可能になります。

仙骨のズレで爆発的なパワーを出すことができるのですわ

中心から動くということは、少ない力で大きな影響を与えることができるという意味でもあり、無駄のない、効率的な動作へとつながります。

仙骨は骨盤とともに「仙腸関節」を形成しています。

この関節のわずかな動き、いわば“ミリ単位のズレ”を利用して、重心移動の方向を繊細にコントロールすることができるのです。

前提として、股関節が正確に使えていることが必要ですが、わかりやすく言えば、仙腸関節をほんの少し回転させることで重心が自然に移動し、その動きに身を任せることで股関節が動き、キレイに身体を移動させることができます。

このように仙骨から方向づけを行うことで、重心移動が非常に安定し、身体に無理な力をかけずに済みます。

股関節と仙骨をあわせて圧倒的な動きができるようになるのだ!

逆に仙骨を意識せずに動くと、上半身が過度に開いたり、下半身だけが先行して動いてしまったりと、全体のバランスが崩れやすくなります。

結果として、頭部が先に動いたり、脚だけが進んだりするなど、パートナーとの動きにズレが生じる原因となります。

さらに、仙骨は体の中心にあるため、そこから動かす意識を持つことで、全身がバラバラにならず、統一感を保ったまま移動できます。

これによって、床に対して余計な力をかけることなく、推進力を逃がさずにしっかりと伝えることができるため、動きそのものがより力強く、安定感のあるものになるのです。

仙骨を使えるようにするには

仙骨周りをほぐす

社交ダンスで仙骨を正しく使うためには、まず仙骨周辺の筋肉や筋膜を柔らかく保つことが欠かせません。

硬くなった状態では、そもそも仙骨を動かすことができず、結果として機能を引き出せないからです。

仙骨は、赤ちゃんが立ち上がる際に安定性を得るために「固めて使う」必要がある部位であり、実際、私たちは幼い頃からこの部分を無意識のうちに緊張させて使うような癖が身についています。

その影響もあって、大人になる頃には仙骨周囲の柔軟性が失われていることが多く、とくに現代人の多くが腰痛を抱えていることからも、仙骨まわりが硬直している傾向が強いといえます。

現代人の身体は想像以上に拘束され動かなくなっている

このように仙骨まわりが硬くなっていると、物理的に仙骨を動かすことができなくなるだけでなく、仙骨に対する「感覚」も鈍くなりがちです。

つまり、仙骨の存在を感じられず、それをどう使えばいいのかという身体感覚も薄れてしまっているのです。

そもそも仙骨がわからない人も多いのですわ…

そのため、仙骨を使えるようにする第一歩として必要なのは、周辺組織を丁寧にほぐすことです。

筋肉や筋膜をゆるめて、仙骨の周囲に“余白”を作ることで可動性が生まれ、同時に脳内の仙骨に対するイメージや感覚も徐々に新しくなっていきます。

仙骨周辺の柔軟性が回復してくると、踊っている最中でも「仙骨の位置」を明確に感じ取ることができるようになります。

そうなることで、仙骨を起点とした重心移動や回転が可能となり、より洗練された動きが身につくのです。

仙骨の意識を高める

社交ダンスで仙骨を正確に使いこなすためには、筋力や柔軟性だけでなく、「仙骨の位置や動きを正しく感じ取る能力」が非常に重要です。

つまり、仙骨そのものを意識的にコントロールできる感覚――いわば“身体の中に地図を描くようなボディマッピング”が求められます。

仙骨は体表からはっきりと見えないうえ、身体の深部に位置しているため、多くの人は無意識のうちに使っていたり、そもそも使えていなかったりすることが少なくありません。

たとえば、指は日常的に使い続けているため感覚が鋭く、細かい操作も器用にこなすことができます。

しかし仙骨のような、普段あまり意識されず、しかも直接触れる機会の少ない骨は感覚が鈍くなりがちで、「動かしているつもり」でも実際には使えていないというケースがよく見られます。

そのため、仙骨の感覚を高める第一歩として、「仙骨がどこにあるのか」「どのように動くのか」を明確に理解することが必要です。

仙骨の意識を高めることきっかけにして仙骨を使えるようにする

最も簡単かつ効果的な方法は、実際に仙骨を触ってみることです。

幸いにも、仙骨は体表から手で触れることができます。

仙骨を触ることは基本にして効果的な方法なのですわ

位置としては、背骨の一番下にある腰椎5番のすぐ下にあり、左右の骨盤の間に挟まれるように存在しています。

この部分を両手で優しく触れながら、自分の中で「ここが仙骨なんだ」と意識するだけでも、感覚は少しずつ高まっていきます。

まずは、毎日の中で仙骨に手を当てて位置を確認することから始めてみましょう。

地味なようでいて、このような小さな積み重ねが、仙骨を起点とした動きの精度を高めることにつながります。

仙骨を使えるようにするトレーニング

腰モゾモゾ体操

この体操は、腰をモゾモゾと動かすことで、腰全体をやさしくほぐしていくためのものです。

最大のポイントは、「腰に力を入れずに行う」ことです。

力んだまま動かしてしまうと、かえって筋肉を緊張させてしまい、この体操の効果が十分に発揮されません。

身体をゆるませるようにやるのですわ♪

脱力した状態で、リラックスしながら行うことがとても大切です。

特に最初のうちは、腰全体を優しく包み込むように、ゆったりと動かすようにしましょう。

焦らず、心地よさを感じながら行うのがコツです。

動きに慣れてきたら、腰をパーツに分けてより細かく意識しながら動かす段階に進んでみてください。

具体的には、仙骨を中心に腰全体を縦横3×3、計9つのエリアに分けて、それぞれを丁寧に動かすようにします。

こうすることで、普段あまり動かせていない部分や、知らず知らずのうちに固まってしまっている部分にも意識が届き、腰の隅々まで柔軟性が高まっていきます。

パーツに分けてやるのはかなり効果的なのだ!

人によって硬くなっている箇所は異なりますので、自分の体の感覚に耳を傾けながら、特に気になる部分を重点的に行うとより効果的です。

バックブリッジ

バックブリッジは、仰向けに寝た状態からお尻を持ち上げて、太ももの裏側のハムストリングスを鍛えるトレーニングです。

一般的には腰にも力を入れて行われることが多いのですが、仙骨を意識して鍛えるためには、腰には極力力を入れないようにすることが重要です。

ポイントとして意識してほしいのは、動作の始点を「仙骨の下端」に置くことです。

つまり、お尻全体を一気に上げるのではなく、仙骨の下から少しずつ持ち上げていくイメージで行います。

腰は固めないように気をつけるのだ

太もも裏を意識しすぎて脚で持ち上げようとすると、無意識のうちに腰に余計な力が入りやすくなり、結果として股関節付近のハムストリングスに十分な刺激が届かなくなってしまいます。

そのため、腰を主導にせず、仙骨下端から丁寧に持ち上げるように意識することで、余計な力みを防ぎ、狙った筋肉にしっかりと効かせることができるようになります。

この注意点を守ることで、体幹と脚をつなぐ深層部の筋肉を効果的に刺激し、仙骨の安定性と機能性を高めるトレーニングとなるのです。

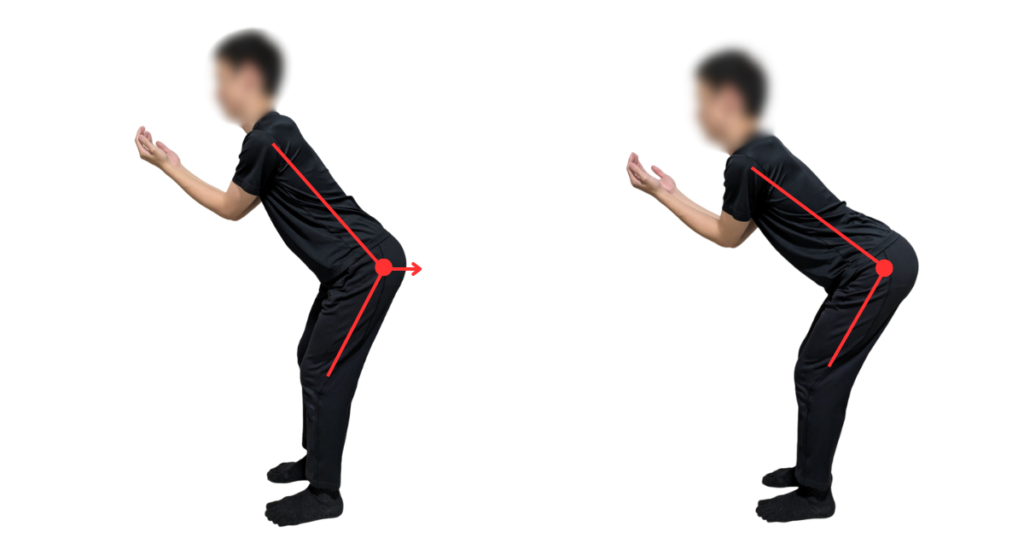

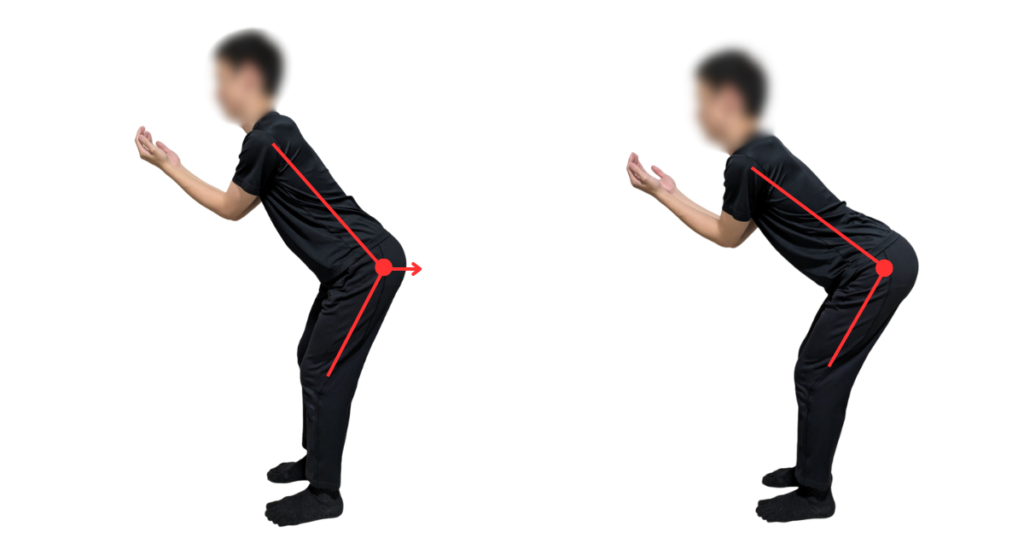

リアスクワット

このスクワットは、仙骨を反らせることを意識して行う特殊な方法です。

一般的なトレーニングとは異なるため、いくつかのポイントに注意する必要があります。

特に重要なのは、「仙骨上端」と「仙骨下端」の両方を意識して動作を行うことです。

最初のうちは、仙骨の位置が曖昧なままなんとなく動いてしまいがちですが、それでは腰椎が過剰に反ってしまい、リアスクワット本来の効果が十分に得られなくなってしまいます。

このトレーニングは正確にやるのが大切なのだ…

そのため、仙骨の位置を明確に意識しながら動作することが非常に大切です。

仙骨を起点に背骨全体の動きをコントロールするようなイメージを持つことで、フォームが安定し、狙った筋肉への負荷が正確に伝わります。

リアスクワットの具体的なやり方については、以下の記事を参考にしてください。

フォームを誤ると効果が半減するだけでなく、腰への負担も増えるため、正しい意識と動作で取り組むことが重要です。

記事のまとめ

記事をまとめます。

- 仙骨は背骨の最下部にある三角形の骨で骨盤の中心に位置する

- 仙骨は体の重心を支える構造的ハブとして機能する

- 社交ダンスにおいて仙骨は軸の安定と姿勢の美しさに直結する

- 仙骨が正しい位置にあることで無駄な力みがなくなる

- ハムストリングスと仙骨の連動が脚のしなやかさを生む

- 股関節の強さを引き出すには仙骨の安定が前提となる

- 重心移動の滑らかさは仙骨の使い方に大きく左右される

- 方向づけの精度は仙骨を起点に身体を動かすことが鍵となる

- 仙骨まわりの柔軟性を高めることで感覚が鋭くなる

- ボディマッピングにより仙骨の意識を高められる

- 仙骨に触れて位置を把握することが感覚の第一歩になる

- 腰モゾモゾ体操は仙骨まわりの緊張を解くのに効果的

- バックブリッジでは仙骨下端を始点にすることで正しい刺激が入る

- リアスクワットでは仙骨の上下端を意識し背骨を連動させる

- 仙腸関節のわずかな動きで重心移動や方向転換が可能になる

社交ダンスにおいて、仙骨は単なる骨の一部ではなく、動きの質や安定感を大きく左右する“身体の要”です。

仙骨の位置や役割を正しく理解し、日常の中で少しずつ感覚を養っていくことで、踊りそのものが大きく変わっていきます。

美しく、しなやかでブレない動きを目指すために、まずは仙骨への意識を高めることから始めてみてください。

あなたのダンスがより洗練されたものへと進化していくはずです。